「人在大自然看到有水流動,會有安心與愉快的感覺,河川是自然與水之間重要的連結。」在日本研究多摩川源流40年的中村文明這麼說。源流研究從河川源頭所在地的森林,沿著河流追溯沿途聚落和河川的關係。台灣有著同樣豐富迷人的河川,其中之一,是發源於玉山的楠梓仙溪,在與荖濃溪會合成為高屏溪之前,沿途發生的故事,絕對不容錯過。

楠梓仙溪溯源 原來源頭這麼乾淨

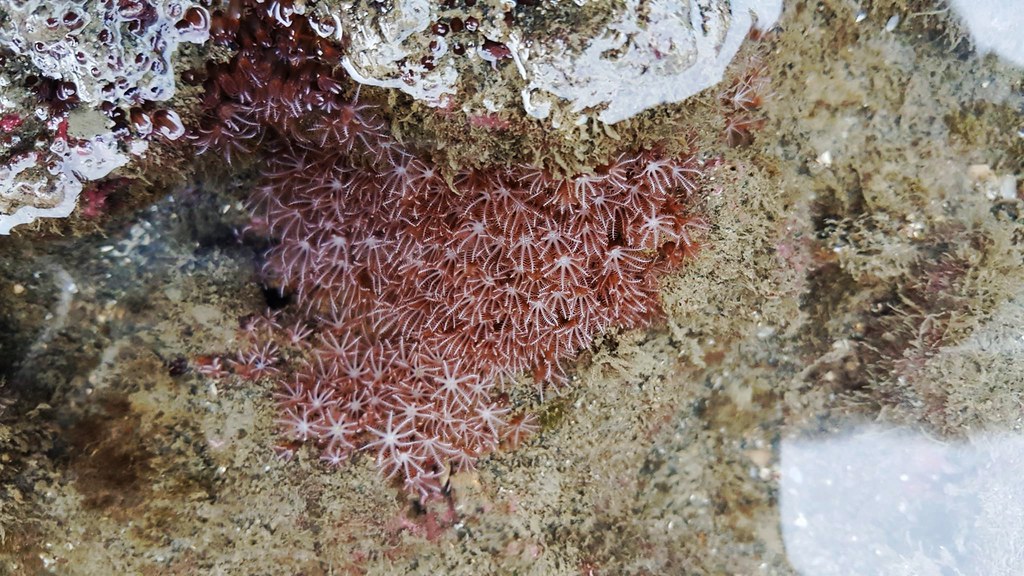

楠梓仙溪的源頭處,位於海拔2200公尺,湍急冷冽的溪流中甚至沒有魚,一直要到那瑪夏區,人們開始注意到台灣原生淡水魚多麼活力充沛的生活著,並為這豐富的自然養分舉辦祭典。到了漢人聚落,成了口中的旗山溪,並以過去友善環境的河川整治工法與旗山溪潔淨水源為傲。